近日华泰国际,酒店摆摊火了,成为街头巷尾热议的话题。

星级酒店纷纷“外出”,将精致餐饮搬到街头巷尾。有的酒店现炒现卖,吸引周边居民排起长龙;有的推出手工面点,开摊不到一小时便被抢购一空;还有的凭借秘制卤味,收获大批忠实食客。

这些昔日“高不可攀”的星级酒店,如今以酒楼品质搭配亲民价格,用不到二十元的现做菜品,创下单日破万的惊人流水。这种“高端品质+市井价格”的反差营销,让消费者直呼“真香”。

酒店出摊,不少群众排队购买

为何一夜风靡?

传统印象中,星级酒店往往代表着“高大上”“不接地气”,很少成为人们日常用餐的首选。

当各大酒店推出平价菜单、夜市大排档等亲民服务,甚至开放微信社群预订次日菜品时,这些举措成功拉近了与普通消费者的距离。

当大众对预制菜产生“审美疲劳”,对外卖卫生心存疑虑时,酒店后厨里呈现的“现做现卖”场景格外动人。

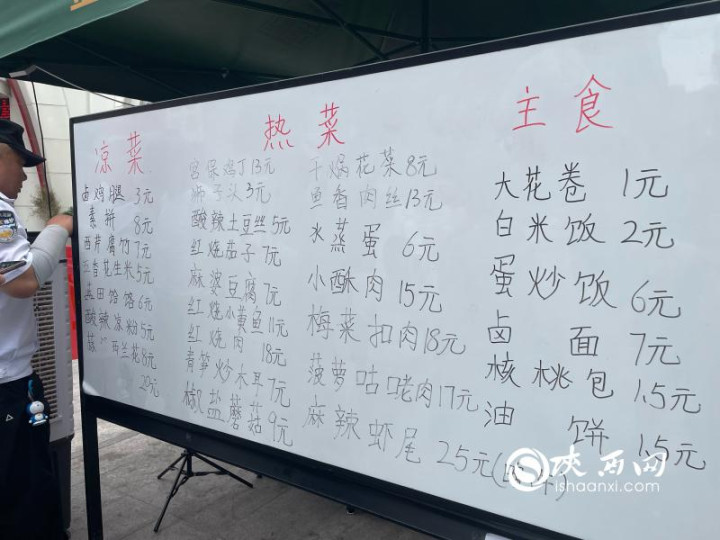

摊位前,炒饭6元,红烧茄子7元,鱼香肉丝13元华泰国际,梅菜扣肉18元。后厨里,笋片在菜板上飞落,土豆丝簌簌而下,鲜香味在锅中升腾飘起。从最基本的洗菜、切菜,到现炒、现烹,这份实惠又久违的锅气成为了最打动人心的诱惑。

星级大厨们的专业功底更为这份亲民体验锦上添花,粤菜师傅对火候的精准把控,川菜大师的精湛刀工,让一份二十元的快餐也能吃出宴席级的品质。

“锅气”取代了“流水线”,“手艺”战胜了“标准化”,当消费者觉得买得起、买得值的时候,酒店的“高大上”就又转化成其独特优势和高信赖度。

西安某酒店惠民小食堂菜单

光鲜背后的生存之战

然而,酒店摆摊的背后,却是行业的无奈与挣扎。

“酒店要自救,员工要生存”,某酒店经理的肺腑之言,道出了酒店摆摊的根本原因。市场饱和的压力、暑期餐饮淡季的到来,以及婚宴市场的萎缩等,让酒店行业面临着前所未有的挑战。

行业数据显示,酒店行业三大核心经营指标全线下滑。2024年国内酒店入住率为58.8%,同比下降2.5%;平均房价为200元,同比下降5.8%;平均每间可售客房收入为118元,同比下降9.7%。

更为棘手的是,在经营压力加大的同时,酒店运营成本持续攀升,曾经支撑业绩的企业会议和高端宴请订单量遭遇腰斩华泰国际,迫使众多酒店不得不通过裁员、轮岗、降薪等方式艰难求生。

“摆摊至少能回点血,”一位酒店大厨表示,“后厨闲着也是闲着,不如创造些收益。”

然而,在人工、租金、食材等固定成本居高不下的情况下,这种“自救”方式究竟能带来多少实际效益?

某酒店店长坦言:“摆摊是薄利多销,利润低,但至少能维持团队的基本运转。员工们有活干,总比休假或者失业强。”

摊位的收入或许只是杯水车薪,但在这场创新尝试中,酒店正结合自身品质优势融入市井烟火,在维系基本运营的同时,为员工保住工作岗位。

破局自救的重重困难

星级酒店摆摊的火爆场面引发广泛关注,但这种热度能否超越季节限制成为酒店破困之举,仍需打上一个问号。

“星级酒店+亲民价格”的策略确实形成了强烈的消费心理反差,正如受访消费者所言:“没想到五星级酒店也卖路边快餐,一定要试试看。”

然而,新鲜感终将消退,当“五星级地摊”不再新奇,消费者是否还会持续买单?不仅如此,这种基于新鲜感的消费冲动,还将面临产品季节性特征的双重考验。

纵观各大酒店摆摊菜品,小龙虾、卤味、凉拌菜、稀饭等夏季热门单品占据菜单主力,这种明显的季节性特征预示着,当秋风渐起,消费者的户外餐饮需求很可能会大幅萎缩。

除经营层面的挑战外,星级酒店大规模进军街头摊贩市场,不可避免地引发了关于市场竞争公平性的激烈讨论。

一些观点认为,星级酒店摆摊是对小商小铺、小菜馆、熟食摊的降维打击,这将导致传统小商户的生存空间受到挤压,造成“大鱼通吃”的恶性循环。

也有观点认为,星级酒店的创新尝试为行业转型提供了新思路。这种跨界经营或许能倒逼传统餐饮业态升级服务品质,形成差异化竞争。市场的良性发展需要多元业态共存共荣,而非非此即彼的零和博弈。

盛宴之后路在何方?

自救之路,不能仅系于一方临时摊位。

当“摆摊热”随着暑期结束而自然降温,当消费者新鲜感逐渐消退,星级酒店需要更根本的转型方法。

我们看到,这场由摆摊经济引发的关注热潮,本质上反映了市场对“高性价比”体验的旺盛需求。

酒店主动改变服务模式,打破传统高端形象的桎梏,调整产品定价,拥抱大众消费市场,这种“放下身段”的转变,或许正是行业转型的真正起点。

说到底,星级酒店摆摊的意义,不在于复制街头商贩的生存方式,而在于通过这种亲民的尝试,重新理解市场的真实需求。

摆摊热度消退后,酒店应该留下一套更灵活的经营逻辑、一批更贴近生活的产品、一种更开放的行业生态。

摆摊或许是一次成功的“破圈”,但星级酒店的未来,不该止于街角的烟火。当转型从“临时救场”变为“系统重构”,从“追逐热点”变为“创造价值”,才能在市场的浪潮中华泰国际,找到更长久的生存之道。

仁信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。