封面新闻记者 马嘉豪 喻言 海报设计 罗乐

您的浏览器不支持此视频格式

“现在很多人说拉丁语是一门‘死语言’,但我从来不这么认为。它为我打开了一扇门,让我窥见截然不同的世界与文明。”

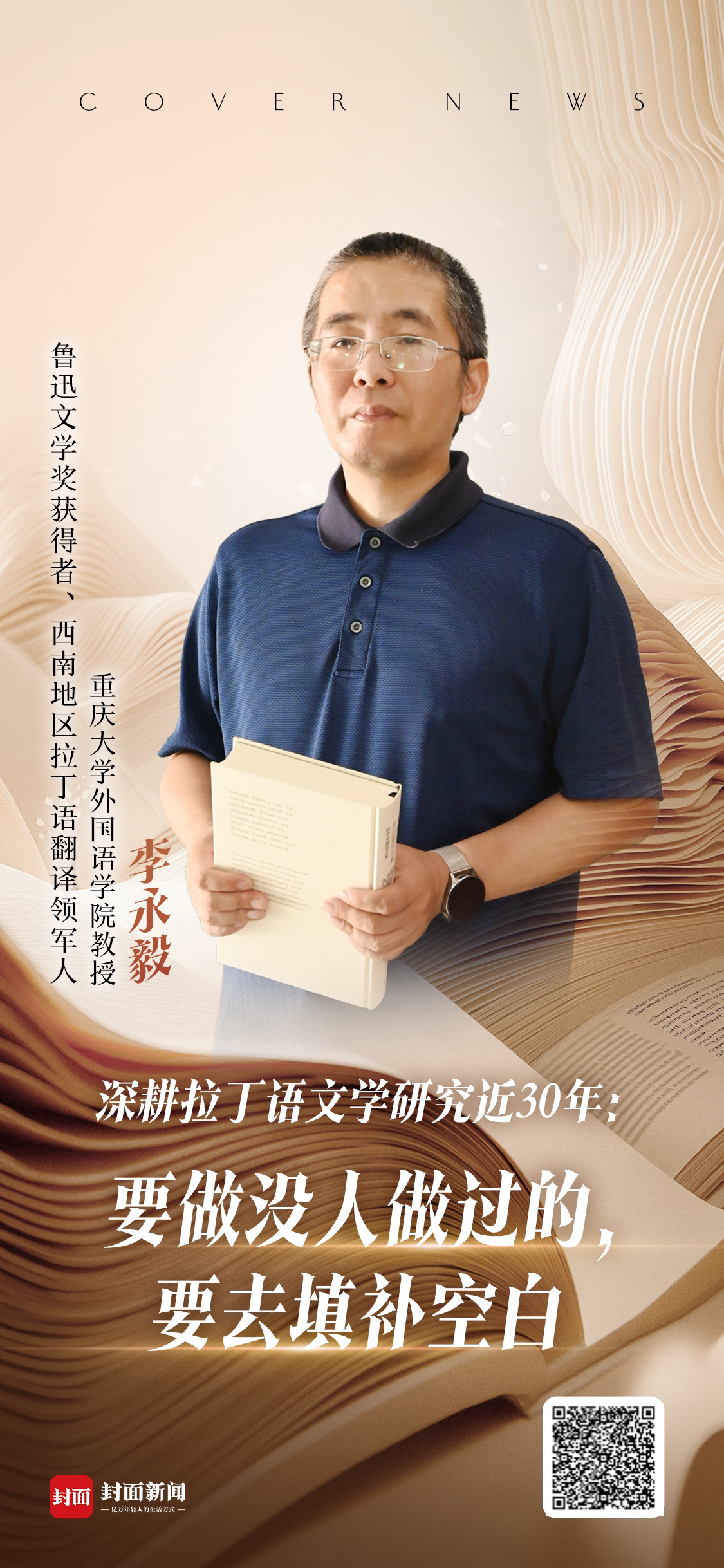

1993年夏天,18岁的李永毅以四川省高考文科第一名的身份考入北京师范大学。在北师大上学期间,他机缘巧合地了解到拉丁语和古罗马语的一些基本情况。从此,在这两门小语种的翻译领域里,李永毅耗进去近三十年的光阴。他也由“门外汉”进步为“摆渡人”。

重庆大学外国语学院教授李永毅。

7月初,封面新闻在重庆大学外国语学院对李永毅教授进行了专访,期望“翻译”出他的坚持与努力。

当被问及是什么力量让他坚守翻译这片园地时,李永毅的回答朴素而坚定:“我觉得这件事,很重要。”

机缘巧合转行

埋头钻研拉丁语近卅载

上世纪90年代,李永毅就读于四川开县中学(现重庆市开州中学),成绩优异,考上理想大学对他来说不是一件难事。

而在高考前志愿填报时,李永毅对学校和专业的选择与家人存在一定的分歧。

“我刚开始第一选择其实是中文,因为我小时候想当一个作家或者诗人。但家里人想让我学英语,因为上世纪后期学英语非常吃香。在综合考量下,我觉得英语起码和中文有共通的地方,最后还是选择了英语。”

在学校选择上,李永毅则填报了北京师范大学。 “当时北师大是为数不多有师范专业的学校,读师范是可以免学费的,而且每月还有生活补助,可以缓解家里的压力。”李永毅说。

1993年的夏天,李永毅高考发挥出色,成为当年四川省高考文科第一名。就这样,李永毅走进京城,进入北京师范大学开始他的语言学习之旅,而他从英语走向拉丁语也源自一次“巧合”。

“1996年安徽润格,上大三,我在帮一位外教查书时发现,学校有着丰富的拉丁语藏书,但鲜有人问津。而拉丁语在很大程度上塑造了西方文学的样貌,当时我就对拉丁语产生了兴趣。”

后来,李永毅利用学校的书籍和资源开始自学拉丁语,而后逐步转向专业研究,并立下了译完古罗马黄金时代诗人全部作品的宏愿。

“2006年,我完成了我的第一本诗集翻译——卡图卢斯《歌集》拉中对照译版本。翻译完第一本后,我发现研究古罗马文明的学者不多,我就想从这个地方入手,慢慢去填补空白。”

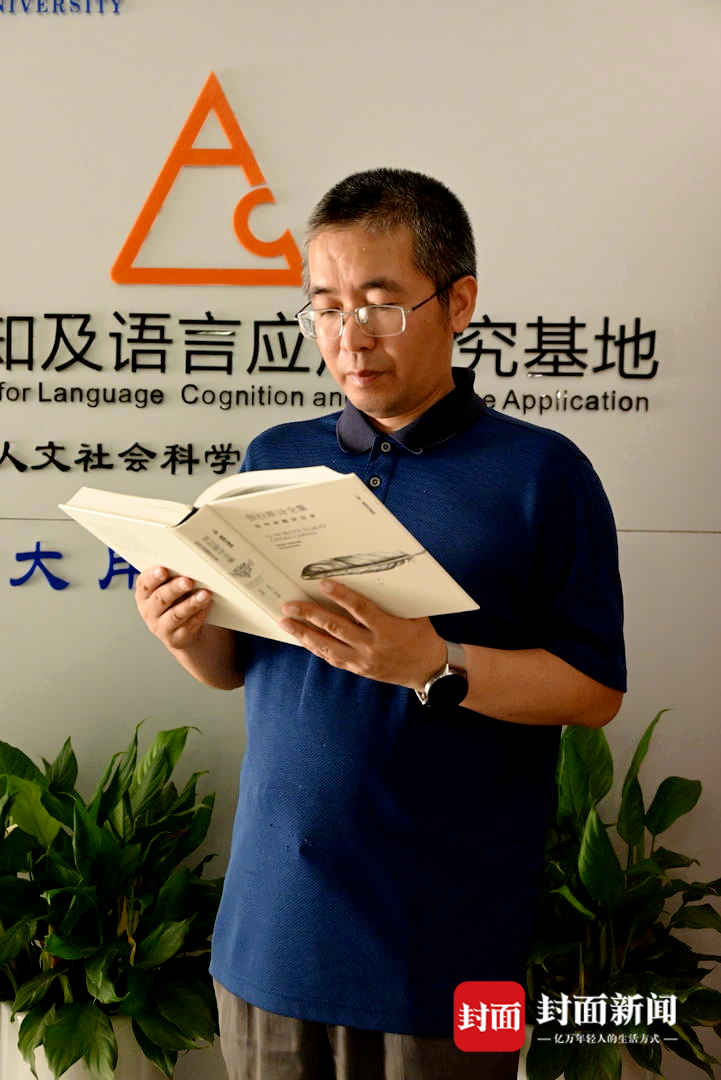

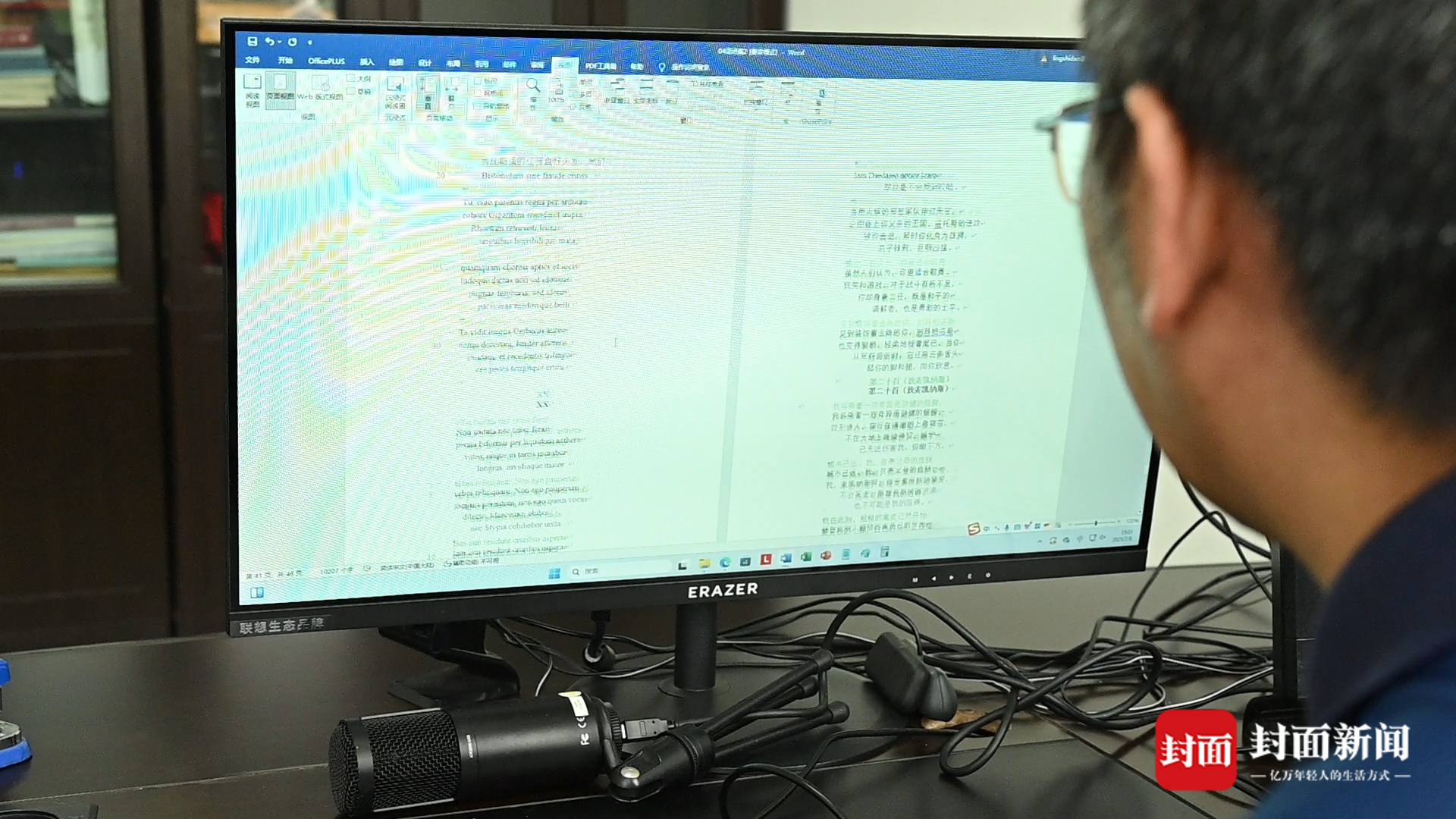

李永毅教授正在翻译拉丁语诗歌。

谈起翻译,性格内向的李永毅变得滔滔不绝。他说他的翻译跟过去的翻译家相比,有相同之处,也发生了一些变化。

“我的翻译是遵循老一辈翻译家的风格,我会更注重翻译的形似。像一首诗的翻译,首先要形似才能神似。”

李永毅举例说,如果原文是自由诗,翻译的版本也需要是自由诗。押韵方式也会随原诗进行灵活变化,调整韵脚。

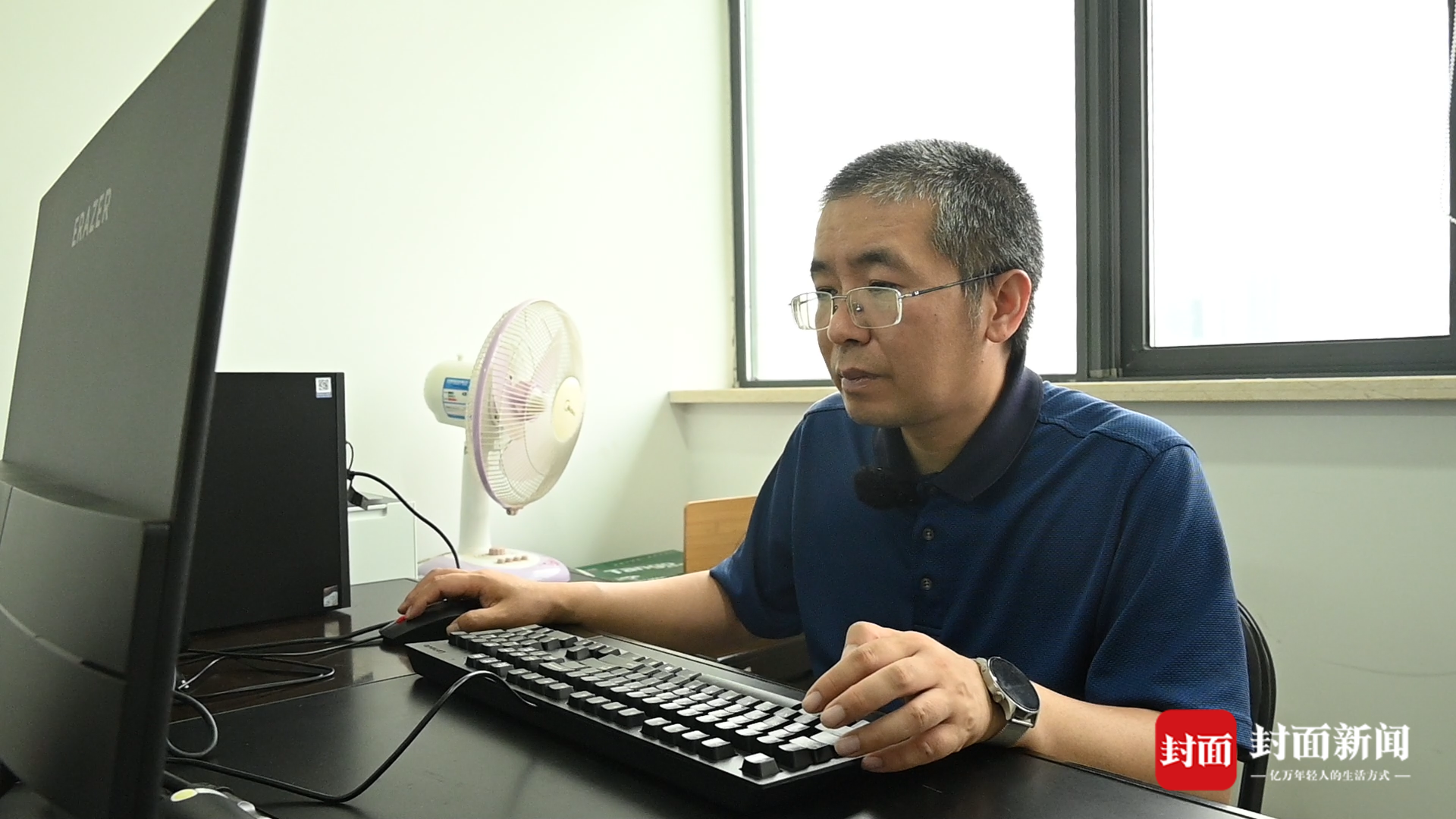

“不一样的点则在于现在翻译可以利用现代工具完成,‘无纸化翻译’已经普及,还可以利用多窗口协同进行翻译。”

李永毅说,此前他在翻译奥维德的《岁时记》时遇到一个难题——天象的判断。

“诗歌里谈到了天象,但2000多年前的天象和现在肯定不一样,这就需要去求证。那个时候我儿子刚好下载了一个软件,可以推算出来2000年前罗马的天象,这就很好地利用上了现代工具。”

从古罗马诗人卡图卢斯、卢克莱修、贺拉斯和奥维德,到维吉尔和提布卢斯,李永毅将翻译视作生活里最为重要的伙伴,并不断坚持。

他所翻译的《贺拉斯诗全集》,每天10到12小时的反复打磨,前后花了七年多时间,总体量达到了8000多行。

李永毅教授翻译的《贺拉斯诗全集》。

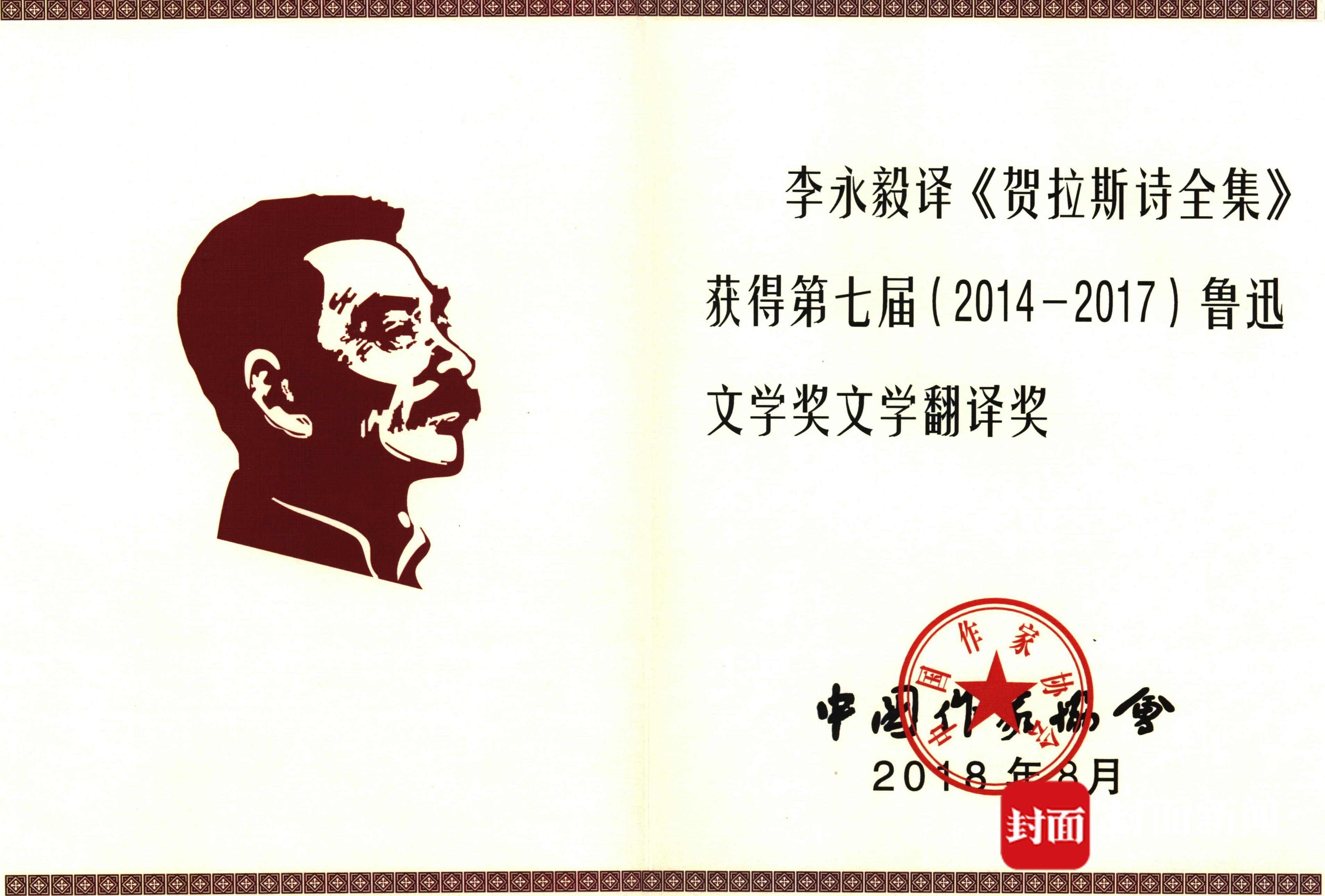

“李永毅沉潜多年,译出古拉丁文《贺拉斯诗全集》,书中70万字的逐行评注颇见功力,体现了深湛的中文修养和古典学水平。”这是鲁迅文学奖赋予李永毅的授奖辞。

李永毅教授获鲁迅文学奖文学翻译奖安徽润格。受访者供图

“翻译永远具有挑战性”李永毅说,“好的译者必须既是诗人,又是匠人,既要用诗人的悟性和匠人的精确去把握原诗,又要用诗人的才气和匠人的细致把原诗的语言和语言后面隐隐发光的东西,尽可能地用对等的水平转换过来。”

李永毅教授获首届金隄翻译奖优秀奖。受访者供图

博士毕业后,李永毅在北京师范大学执教6年,由于要照顾家里老人小孩,2009年,他从北京回到家乡重庆,并在重庆大学外国语学院任教。

“虽然重庆大学传统上是以理工科为主,但是文科发展也有后发优势。重庆大学在原来林建华校长的推动下,文史哲基础科学都得到稳步发展。”

李永毅表示,现在外语学院发展迅速,也已经有了博士点。“学校对学科建设有明确规划,外国语学院也将继续加强一级博士点建设,有针对性引进人才,推出科研成果。”

拉丁语不是“死语言”

还传承着文明基因

“很多人都说拉丁语已经‘死’了,但是我从来不这么认为。即使现在国土面积仅0.44平方公里的梵蒂冈,还将其视为官方语言。”

李永毅介绍,拉丁语属于印欧语系,起源于拉丁姆地区(现意大利拉齐奥大区),距今已经有两千多年的历史。虽然现在只有梵蒂冈将拉丁语用作官方用语,但目前很多语言都源自拉丁语,包括英语中就有大量专有名词源自拉丁语。

“拉丁语是中世纪欧洲的通用语言,当时几乎所有书籍都是用拉丁语写的。”李永毅说,“拉丁语更是西方学术研究的重要基础,哥白尼、笛卡尔、牛顿等近代哲学家和科学家的主要著作都是用拉丁语写的。”

“现在很多场景也都还有拉丁语的身影,一是大家熟悉的电影,例如《哈利波特》中魔法师所使用的咒语是拉丁语,以及很多著名品牌商标也是来自拉丁语,例如洗护品牌力士(LUX拉丁语是光的意思)、汽车品牌沃尔沃(Volvo拉丁语是滚动的意思)。”

“拉丁语在很大程度上塑造了西方文学的样貌,莎士比亚的许多故事都改编自古罗马文学,想要进一步了解西方文学,就必须追根溯源。”

李永毅说,拉丁语对于西方语言来讲,就像是中国的文言文。虽然现代人不常用,但其文化价值和历史意义仍然重要。

李永毅教授正在翻译拉丁语诗歌。

小语种就业虽然难

但学习外语依然有意义

作为语言学的前辈,对于社会上高度讨论的话题——“小语种学生就业难”“学习外语的意义是什么”等,李永毅也有他的观点。

“不光是小语种不好就业,其实英语专业就业也很不容易。之前是把外国东西介绍进来,现在我们更多是要把中国的东西介绍到世界,和世界平等地对话。”

这样的变化在李永毅看来,对外语人才的需求其实并没有减少,而是提出了更高要求。

“我们的师资还不能适应这种变化,培养的学生还不能达到社会的期望。现在需要的不是简单会外语的人才,还要懂当地的法律、文化、制度,成为一个‘外国通’的角色。”

因此,李永毅建议,学外语专业的学生必须做好规划,“语言基础知识是安身立命的,同时要拓展自己的知识结构,让知识结构变得更合理、更丰富,让自己能够成为一个复合型人才。”

而上升到学外语的意义,李永毅认为,它永远是了解世界的一条道路。

“语言是一个很好玩的东西,学一门语言等于在进入另外一个民族的思维,你会去看,去想象他们怎么去体会和认识这个世界。”

作为国内拉丁语翻译的领军人物之一,经过近30年的辛勤耕耘,李永毅已经完成了古罗马黄金时期最杰出诗人卡图卢斯、贺拉斯、奥维德、卢克莱修等人作品的翻译工作,目前正在翻译那个时代最后一位伟大诗人维吉尔的作品。

李永毅说,翻译工作既是享受也是折磨。翻得顺时行云流水,卡壳时两小时“难渡一词”。支撑他埋头耕耘几十年的原因,只是一句“我觉得做事就要做还没做的,总得有人先去做,因为留了这么多空白总是不好的。”

记者手记:

初见李永毅教授,这位温和平静的学者看似沉默。但当话题触及拉丁语与古罗马诗歌,他眼中骤然焕发的光彩,瞬间照亮了那方常人难以涉足的学术秘境。

他的选择始终带着一种沉静的“反潮流”勇气,从炙手可热的英语转向尘封的拉丁语藏书,再到立下译完古罗马诗坛的宏愿。

支撑这一切的,不过是一句朴素至极的话语——“这件事很重要,总得有人先去做。”

近卅年如一日的深潜,不为桂冠,只为填补文明地图上那片“不应存在的空白”。李永毅以冷板凳为舟安徽润格,以孤独为桨,在时间长河中留下了一道沉默而坚韧的航迹。

仁信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。